1.ユネスコスクールESD・SDGs活動成果発表会の開催

ESDコンソーシアム「ユネスコスクールESD・SDGs活動成果発表会」を,2020年2月29日(土)に計画したが,新型コロナウイルス拡散防止のため,2週間前に中止を決定した。

2.トヨタ産業技術記念館におけるワークショップ

トヨタ産業技術記念館における週末ワークショップ「かんばつ材でモノづくりをしよう」を,次のように実施した。

日時:2019年7月20日(土)午前10時~12,午後2時~4時の2交代

2019年10月26日(土)午前10時~12,午後2時~4時の2交代

3.ユネスコスクールの視察と支援・助言

豊橋市立くすのき支援学校の現職教員研修の一環として,「ユネスコスクールとESD活動について」と題し,2019年8月19日(月)に講演を行った。なお,この際の資料には文部科学省ユネスコ活動費補助金継続事業と表記している。

4.海外のESD活動校訪問

国立台湾師範大学産業技術学部ならびに新北市立江翠国民中学校を,12月6日(金)~8日(日)に訪問して,ESDに係わる行事と学校視察を行い,情報収集と意見交換を行った。国立台湾師範大学産業技術学部は,産業技術教育に係わる中学校ならびに高校の教員養成を行っている。同時に産業技術界への人材を輩出している有名な大学である。ここでは,現在の台湾の産業技術に係わる教育の内容と方法についての資料・情報をDr. Kuenyi Lin学部長を始めとする数名の教員と面談した。次の日に訪問する「台湾技術コンテスト」の計画・準備・実施・評価等は,当学部の教員と学生が担当し運営している。新北市立江翠国民中学校における「台湾技術コンテスト」は,台北市,新北市,高雄市等の地方予選を勝ち抜いてきた学校による全台湾の大会である。このコンテストは,現在日本の日本産業技術教育学会が開催している「ものづくり競技大会」のモデル(参考)となったもので,自国の産業技術教育を充実し展開して行くには大事な催しと各国が認識し,また多くの国へ広がっている。これらのことは,ESDならびにSDGsを意識した内容となっている。講演を行っていただいている。

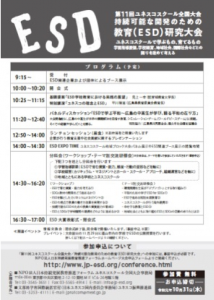

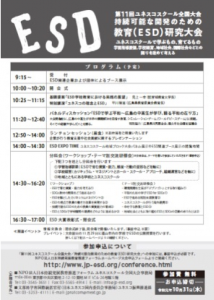

5.ユネスコスクール全国大会参加

第11回ユネスコスクール全国大会 持続可能な開発のための教育(ESD)研究大会が広島県福山市の福山市立大学で開催された。ESDコンソーシアム愛知は,その第9分科会「ESDで進める特別支援教育」を担当した。また,同時にESDコンソーシアム愛知の活動を紹介するパネル展示を行った。

6.ユネスコスクール以外の学校でのESD活動の実施

ESD活動を推奨し,将来ユネスコスクール加盟をめざす愛知県立愛知総合工科高校を訪問した。学校訪問では,まず学校紹介が行われ,当校の特徴について説明があった。次に,学校見学を行い,特に実習室を中心に視察した。その後,質疑応答を行い,大変有益な訪問となった。

7.都道府県教育委員会との連携

・ユネスコスクール加盟の申請支援を行った。小学校,中学校,高校,専門学校等,数校であるが,文部科学省の業務の遅れにより,最終的な申請には至っていない。また,愛知県教育委員会や愛知教育大学からの共催や後援について,その都度対応した。

・愛知県ユネスコスクール支援会議が,平成27年度から,愛知県教育委員会生涯教育課に設置され,本年度は6月5日(水)と12月20日(金)に開催された。ESDコンソーシアム愛知の代表として,その委員長を担った。

8.静岡県,岐阜県,三重県教員養成系大学・学部との協働

・静岡県,岐阜県,三重県教員養成系大学・学部との協働体制,情報交換の働きかけは,各組織・団体の考えを尊重しながら,ESDコンソーシアム愛知の一つの方向として,引き続き推進した。なお,令和元年度日本/ユネスコパートナーシップ事業により,静岡県,岐阜県,三重県,愛知県のユネスコスクールグッド・プラクティス校交流会を行った。

9.学術的発表等

・「教育新聞」の円卓欄に,ESDに係わる関連記事「ESDも100の1歩から」,「SDGs教育実践に向けて」「ブロックを基盤としたESD活動」「間伐材とESD・SDGs」」を掲載した。

10.ESDコンソーシアム愛知の会議について

・ESDコンソーシアム愛知は,その時々に進捗表を作成して,運営委員で確認し進めてきたが,本年度は,これまで支援していただいた中部大学より資金援助がなかったので,私費にて1回のみ2月29日(土)に開催する予定であった。しかし,先に述べたように,コロナ禍により会議中止としたために,会議は開催できなかった。

-211x300.png)